根管治療で膿を出す期間は?治療回数と注意点を解説

2025.08.30

「根管治療で膿を出すのにどのくらい期間がかかるのか」

こうした疑問や不安を抱える患者様は少なくありません。歯の根に膿がたまると、強い痛みや腫れが出たり、なかなか治療が終わらなかったりするため、先が見えず不安になるのも当然のことです。実際、膿の大きさや感染の範囲によって、数回で治療が完了する場合もあれば、数週間から数ヶ月にわたって通院が必要になる場合もあります。

本記事では、まず「なぜ歯の根に膿がたまるのか」という原因から解説し、根管治療で膿を出す方法や治療の流れ、そして膿が引くまでにかかる期間の目安をお伝えします。さらに、治療中に注意すべき点や、膿が出ても治らない場合に考えられることについても触れ、最後に当院の対応をご紹介いたします。

「膿があると言われて不安」「治療が長引いているけど大丈夫?」と感じている方にとって、治療の全体像を理解することは安心につながります。ぜひ参考にしていただき、症状を放置せず、早めの受診につなげてください。

なぜ歯の根に膿がたまるのか

歯の根に膿がたまる主な原因は、虫歯や外傷によって歯の神経が細菌に感染し、炎症を起こすことにあります。感染が進むと神経は壊死し、その先にある歯根の先端に炎症が広がって膿がたまり、強い痛みや腫れを伴うことが多いのです。一度たまった膿は自然に吸収されることはほとんどなく、適切な処置を行わなければ慢性化して再発を繰り返すリスクがあります。

さらに、膿を放置すると炎症が顎の骨や周囲の組織に広がり、治療が難しくなるだけでなく、最悪の場合は抜歯を余儀なくされることもあります。このため、膿が確認された場合には早めに歯科医院で根管治療を行い、感染源を取り除くことが重要です。

以下では、歯の根に膿がたまる具体的なメカニズムとして「細菌感染による炎症」「膿が自然に引かない理由」「放置した場合のリスク」について詳しく解説していきます。

細菌感染による炎症

歯の根に膿がたまる大きな原因は、細菌による感染です。虫歯が進行して神経(歯髄)まで達すると、内部に細菌が侵入し、炎症を起こします。炎症が進むと神経は壊死し、さらにその先の歯根の周囲組織まで細菌や毒素が広がってしまいます。その結果、歯根の先端に膿がたまり「根尖性歯周炎」と呼ばれる状態になるのです。

このとき、膿は体の防御反応によって作られるもので、細菌を封じ込めようとする免疫の働きの一環です。しかし、閉ざされた歯の内部に細菌が残ったままでは、炎症が治まらず膿の排出もできません。痛みや腫れを伴うことが多く、自然治癒を期待することは困難です。

そのため、根管治療では感染した神経や細菌の温床となっている組織を徹底的に取り除き、洗浄・消毒を行うことが欠かせません。これによってはじめて膿が減少し、症状の改善につながっていくのです。

膿が自然に引かない理由

歯の根にたまった膿は、自然に治まることはほとんどありません。その理由は、膿の発生源である細菌が歯の内部に残り続けているためです。歯の神経が通っていた管(根管)はとても複雑で、狭く入り組んでいるため、体の免疫機能や市販の薬だけでは内部の細菌を完全に除去することができません。

また、膿は歯ぐきの外に排出されにくい閉鎖空間にたまるため、圧力がかかって強い痛みや腫れを引き起こすことがあります。仮に一時的に症状が和らいでも、細菌の温床が残っていれば再び膿がたまり、慢性的な炎症へと移行するケースが多いのです。

このような性質から、膿を根本的に治すには歯科医院での根管治療が不可欠です。感染源を取り除き、内部を消毒・密閉することで初めて膿の再発を防ぐことができます。

膿を放置するとどうなるか

歯の根に膿がたまった状態をそのまま放置すると、炎症がさらに広がり、深刻なトラブルを招くおそれがあります。初期の段階では強い痛みや腫れが出たり引いたりを繰り返しますが、進行すると顎の骨を溶かしたり、周囲の歯ぐきに瘻孔(ろうこう)と呼ばれる膿の出口ができたりします。見た目や口臭にも影響が及び、生活の質が大きく低下してしまいます。

さらに、炎症が骨や血管を通じて全身へ波及するリスクも否定できません。重度の場合には、抗生物質だけでは抑えきれず、歯そのものを抜かざるを得ないケースに至ることもあります。こうしたリスクを避けるためには、膿が疑われる段階で早期に根管治療を開始し、感染源を確実に除去することが大切です。

次の章では、実際に根管治療でどのように膿を出し、治療が進められていくのか、その流れを解説していきます。

根管治療で膿を出す方法と流れ

歯の根に膿がたまった場合、唯一有効な治療が「根管治療」です。根管治療とは、歯の内部に残った細菌や感染した神経を取り除き、膿の出口を確保して炎症を鎮めるための処置です。外から見えない部分の治療であるため、患者様にとっては「どんなことをされているのか」「なぜ回数がかかるのか」が分かりにくく、不安を感じやすい領域でもあります。

実際の治療は、歯の内部を丁寧に清掃して膿を排出し、薬剤で消毒を繰り返す流れで進みます。ケースによっては膿を直接外に出すための処置が必要になったり、炎症の程度によって治療期間が大きく変わることもあります。いずれにしても、感染源を徹底的に取り除き、清潔な状態にしてから最終的に詰め物をして密閉することがゴールです。

次からは「根管治療の基本的な手順」「膿を外に出す処置」「薬剤を用いた消毒」と、実際の治療内容を具体的に見ていきましょう。

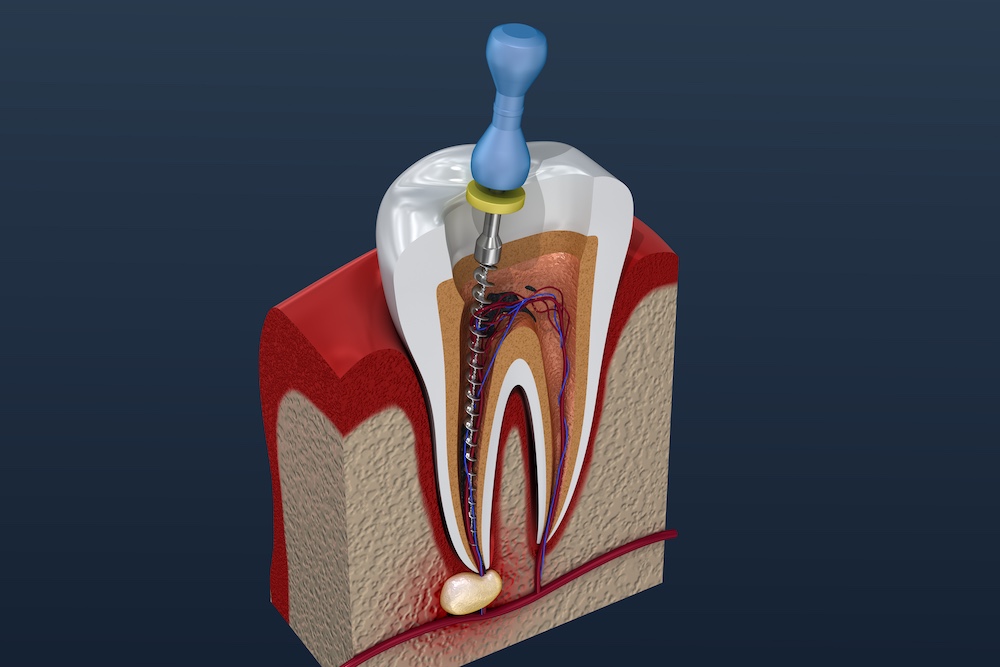

根管治療の基本的な手順

根管治療は、感染した神経や膿を取り除き、歯の内部を清潔に保つために段階的に行われます。まず、虫歯や古い詰め物を除去して歯の内部へアクセスし、細菌に侵された神経や膿を取り除きます。その後、根管の奥まで器具を使って丁寧に清掃し、内部を広げて洗浄しやすい形に整えます。

次に、根管内を消毒液で繰り返し洗浄し、細菌を減らしていきます。これは1回の治療で終わることは少なく、数回に分けて徹底的に行われるのが一般的です。治療のたびに仮の蓋をして密閉し、外部から新たな細菌が入らないようにします。

最終的に、内部が無菌に近い状態まできれいになった段階で、薬剤を詰めてしっかりと封鎖します。この処置によって膿の再発を防ぎ、歯を長期的に保存できるのです。

膿を外に出す処置

膿がたくさんたまっている場合や、痛みや腫れが強い場合には、根管治療の過程で膿を外に排出する処置が行われることがあります。これを「排膿処置」と呼びます。感染した神経や組織を取り除いた後、根管内を開放することで膿を外に流し出し、炎症による圧力を軽減します。膿が排出されると、多くの方は強い痛みや腫れがやわらぐのを実感できます。

また、治療の途中では仮の蓋(仮封)を行いますが、膿が多い場合にはあえて密閉せず、圧力を逃がすように調整することもあります。これは症状を悪化させないための大切な工夫であり、患者様の状態に応じて判断されます。

ただし、膿を出すことはあくまで症状を一時的に緩和するための処置であり、根本的な解決にはなりません。再発を防ぐには、後続の消毒や最終的な密閉まで丁寧に行う必要があります。

薬剤を用いた消毒

根管治療では、器具による清掃だけでは完全に細菌を除去できないため、薬剤を併用して消毒を行います。代表的に使用されるのが「水酸化カルシウム」という薬剤です。これは強い殺菌作用を持ち、根管内の細菌を減らすとともに、炎症を抑え膿の発生を抑制する効果があります。また、根の先端にできた病変の治癒を促す働きも期待できるため、治療期間中に欠かせない薬剤です。

薬剤は、治療ごとに根管内へ充填され、一定期間作用させたうえで交換されます。このサイクルを繰り返すことで、感染源を徹底的に減らし、膿が再びたまるのを防ぎます。必要に応じて抗菌薬を併用する場合もあり、患者様の症状や全身の健康状態に応じて選択されます。

こうした薬剤による消毒を経て、根管内が清潔になった段階で最終的に根管充填を行い、細菌が入り込まないように密閉します。これが膿の再発を防ぎ、歯を長期的に残すための大切なステップとなるのです。

膿を出すのにかかる期間

根管治療で膿を出すのに必要な期間は、膿の大きさや感染の広がり方によって大きく変わります。軽度の炎症であれば数回の通院で治まることもありますが、膿が大きく骨の中に広がっている場合には、数週間から数ヶ月かけて膿を少しずつ減らしていく必要があります。患者様にとって「なぜこんなに時間がかかるのか」と不安になるのは自然なことですが、治療を中断してしまうと再び膿がたまり、かえって治療が長引いてしまうのです。

また、期間が長くなる背景には、細菌の種類や感染の範囲、さらには患者様の体調や免疫力も関係します。強い膿や慢性的な炎症を伴う場合には、治療ごとに薬剤を入れ替えながら根気よく消毒を続けることが求められます。

以下では「軽度の場合の目安」「膿が大きい場合の治療期間」「期間が長くなる要因」「膿がなかなか引かないときの対応」について詳しく解説し、患者様が治療の見通しを持てるように整理していきます。

軽度の場合(1〜2回で終わるケース)

膿の量が少なく炎症も軽度であれば、根管治療は比較的短期間で終了することがあります。具体的には、1〜2回の通院で内部を清掃・消毒し、その後すぐに根管充填(薬剤で密閉する処置)まで進められるケースです。

このようなケースは、虫歯や神経の感染が早期に発見され、膿が大きく広がる前に治療が開始できた場合に多く見られます。初期の段階であれば、膿が骨や周囲の組織に浸潤していないため、処置の範囲も最小限で済み、治療期間の短縮につながるのです。

一方で、症状が軽いからといって放置すると、膿は次第に増え、短期間で済むはずだった治療が長引く原因になります。違和感や軽い痛みの段階で受診することが、歯を守り治療期間を短くする最大のポイントです。

膿が大きい場合(数週間〜数ヶ月かかるケース)

膿の範囲が広く、骨の内部にまで炎症が及んでいる場合には、治療が長期化するのが一般的です。このようなケースでは、根管の内部を清掃するだけではすぐに炎症が治まらず、薬剤を入れ替えながら繰り返し消毒を行う必要があります。数週間から数ヶ月にわたって通院を続け、徐々に膿を減らしていくのです。

長期間かかる理由のひとつは、体の免疫力だけでは細菌を完全に排除できないことにあります。膿が大きく広がっているほど細菌の数も多く、治療ごとに少しずつ減らしていくしかありません。そのため、治療を途中で中断すると細菌が再び増殖し、かえって症状が悪化してしまう可能性があります。

患者様にとっては「なぜこんなに時間がかかるのか」と不安になる場面もありますが、膿が大きい場合には一回で治すことは不可能です。根気強く治療を続けることが、歯を残し、再発を防ぐためには欠かせません。

期間が長くなる要因

根管治療で膿を出す期間は、単に膿の大きさだけでなく、さまざまな要因によって左右されます。まず大きく影響するのが細菌の種類です。毒性の強い細菌や耐性を持つ菌が関与している場合、炎症がなかなか収まらず、治療回数が増えることがあります。

次に、感染の範囲も重要です。根の先端だけにとどまっているのか、それとも骨や周囲の歯肉にまで広がっているのかで治療の進み方は大きく変わります。広範囲に広がった膿は時間をかけて少しずつ減らしていくしかなく、長期化は避けられません。

さらに、患者様自身の体調や免疫力も期間に影響します。疲労やストレス、持病などで免疫力が低下していると、炎症の治まりが遅れることがあります。そのため、治療中は十分な休養や口腔衛生の維持も重要なポイントです。

このように、治療期間が長引くのには複数の要因が関与しており、一概に「何回で終わる」と断定することはできません。

膿がなかなか引かないときの対応

根管治療を続けていても膿がなかなか引かない場合、いくつかの追加対応が必要になることがあります。まず重要なのは、治療の継続です。膿が残っているからといって治療を中断すると、細菌が再び増殖し、炎症が悪化するリスクが高まります。そのため、根気強く洗浄と薬剤による消毒を繰り返すことが基本となります。

それでも改善が見られない場合には、薬剤の変更や**投薬(抗菌薬の併用)**が検討されることもあります。細菌の種類や体調によっては、従来の方法だけでは十分な効果が得られないことがあるためです。

さらに、膿の袋(嚢胞)が大きくなっているケースでは、外科的な処置を併用することがあります。歯根の先端を切除する「根尖切除術」などによって膿の出口を確保し、治癒を促すのです。

このように膿が引かない場合でも、適切な対応を組み合わせることで多くの歯を残すことが可能です。大切なのは、自己判断せず、歯科医師と相談しながら治療を継続することです。

治療中に注意すべきこと

根管治療は数回にわたって行われることが多いため、患者様自身が治療中にどのように過ごすかによっても経過が大きく変わります。膿がたまっている場合は特に治療期間が長引きやすいため、正しい対応を心がけることが治癒を早める鍵となります。

まず大切なのは、通院を中断しないことです。治療途中で放置してしまうと、膿が再びたまり、かえって症状が悪化して治療が振り出しに戻ってしまいます。また、治療中に強い痛みや腫れを感じた場合は、我慢せずに早めに歯科医院へ相談することが必要です。

さらに、自宅でのセルフケアも重要です。歯磨きやうがいなどで口腔内を清潔に保ち、体調を崩さないよう休養をとることが、炎症の回復を助けます。

以下では「通院を中断しない」「痛みや腫れが悪化したら早めに相談」「自宅でできるセルフケア」という3つの視点から、治療中に注意すべき具体的なポイントを解説していきます。

通院を中断しない

根管治療は1回で完了することが少なく、数回にわたって行われるのが一般的です。とくに膿がたまっているケースでは、治療ごとに洗浄や薬剤の交換を繰り返す必要があり、途中で通院をやめてしまうと膿が再びたまってしまいます。その結果、治療が振り出しに戻り、かえって期間が延びてしまうのです。

また、治療を中断することで、細菌が再度活発に増殖し、痛みや腫れが強く出るリスクも高まります。場合によっては炎症が広がり、抜歯を余儀なくされることもあります。

「忙しいから」「痛みがなくなったから」といった理由で通院をやめるのは危険です。膿を確実に取り除き、歯を長く残すためには、治療が完了するまで継続して受診することが最も重要なポイントとなります。

痛みや腫れが悪化したら早めに相談

根管治療の途中では、一時的に痛みや腫れが強まることがあります。これは、治療によって膿や細菌が動き、一時的に炎症反応が高まるために起こるものです。通常は時間の経過とともに落ち着いていきますが、症状が強くなったり長引いたりする場合は、我慢せずに早めに歯科医院へ相談することが大切です。

強い炎症が続いているときには、排膿処置の追加や薬剤の調整、抗菌薬の投与などが必要になる場合があります。適切な対応を受けることで症状を和らげ、治療を円滑に進めることが可能です。

一方で、自己判断で市販薬を飲んだり、患部を押したり温めたりすると、かえって炎症を悪化させることがあります。異常を感じた際には、自己処置をせず、必ず歯科医師に状況を伝えて指示を仰ぐようにしましょう。

自宅でできるセルフケア

根管治療の経過を良くするためには、歯科医院での処置だけでなく、自宅でのセルフケアも欠かせません。まず基本となるのは、口腔内を清潔に保つことです。治療中の歯に強い力をかけないよう注意しながら、やさしくブラッシングを行い、うがいで食べかすや細菌を減らすように心がけましょう。

また、生活習慣の管理も大切です。睡眠不足やストレスは免疫力を低下させ、炎症が治りにくくなる原因になります。規則正しい生活と十分な休養をとることが、治療の効果を高める助けとなります。

食事に関しては、治療中の歯で硬いものを噛むのは避け、やわらかい食品を選ぶことをおすすめします。無理に咀嚼して歯に負担をかけると、痛みが強まったり仮の蓋が外れる原因になりかねません。

このようなセルフケアを継続することで、膿の治癒を促し、根管治療をスムーズに進めることができます。

膿が出ても治らない場合に考えられること

根管治療を行って膿を外に出しても、必ずしもすぐに症状が改善するとは限りません。膿はあくまで炎症の結果として生じているものであり、根本的な原因である細菌を完全に除去できなければ、再び膿がたまってしまうのです。そのため、膿が出ても症状が続く、あるいは治りにくいと感じる場合には、追加の治療や別のアプローチが必要になることがあります。

考えられるのは大きく三つのケースです。ひとつは、根管内部に細菌が残ってしまっているために再治療が必要となるケース。次に、膿の袋(嚢胞)が大きく、外科的な処置で直接取り除かなければならないケース。そして最後に、歯そのものを保存できない状態にまで炎症が進行しており、抜歯を検討せざるを得ないケースです。

以下では「治療のやり直し(再根管治療)」「外科的な治療(根尖切除術)」「抜歯が必要になるケース」について詳しく解説し、どのような場合にどの対応が選択されるのかをご紹介していきます。

治療のやり直し(再根管治療)

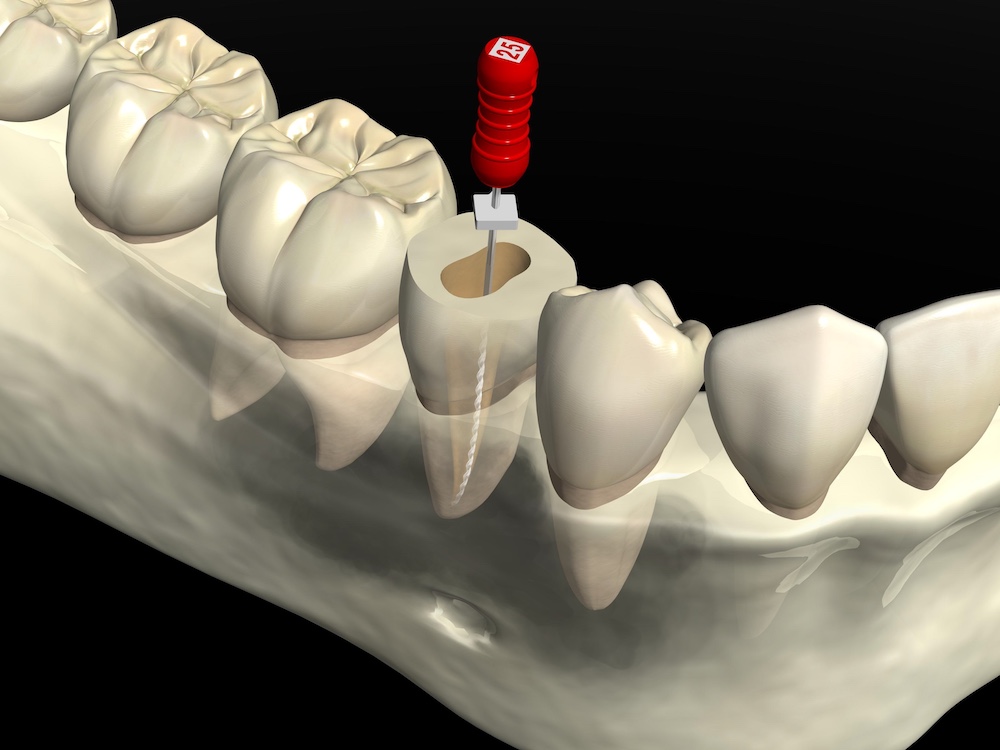

根管治療を行ったにもかかわらず膿が再びたまる場合、最も多い原因は根管の内部に細菌が残っていることです。根管は非常に複雑な形をしており、細い枝分かれやカーブの奥に細菌が潜んでいることもあります。通常の治療で取りきれなかった細菌が炎症を再燃させ、膿の再発につながってしまうのです。

このような場合に行われるのが「再根管治療」です。一度封鎖した根管の詰め物を取り除き、再び内部を清掃・消毒し直します。マイクロスコープやCTなどの精密機器を併用することで、従来では見落とされやすかった細菌の温床を確認し、より確実に感染源を取り除くことが可能です。

再根管治療は時間や回数がかかることもありますが、歯を残すためには有効な手段です。抜歯を避けたい方にとって、まず検討される選択肢といえるでしょう。

外科的な治療(根尖切除術)

根管治療や再根管治療を行っても膿が改善しない場合には、外科的なアプローチが必要になることがあります。その代表的な方法が「根尖切除術(こんせんせつじょじゅつ)」です。これは、歯ぐきを切開して歯根の先端部分に直接アクセスし、感染源となっている組織や膿の袋を取り除く処置です。

根尖切除術は、通常の根管治療では届かない部分に細菌が潜んでいるケースに有効です。歯の根の先に嚢胞(膿の袋)が形成されている場合や、根管の形が複雑で内部からの治療が困難な場合に選択されることがあります。

この処置によって感染源を直接取り除けるため、膿の再発を防ぎやすくなります。ただし外科手術であるため、術後には腫れや痛みが出ることもあり、患者様の全身状態や治療部位の条件によって適応が慎重に判断されます。

抜歯が必要になるケース

根管治療や外科的処置を行っても膿の改善が見られない場合、最終的に抜歯が選択されることがあります。これは、歯根や周囲の骨が大きく破壊されてしまい、もはや歯を残すことが難しいと判断されるケースです。膿の袋が大きく骨を溶かしている場合や、歯に大きなヒビや割れが入っている場合も、保存が不可能とされる要因となります。

抜歯は患者様にとって避けたい選択肢かもしれませんが、無理に残しても炎症が慢性化し、痛みや腫れを繰り返すだけでなく、全身に悪影響を及ぼす危険性があります。そのため、周囲の健康を守るためにあえて抜歯を選ぶことがあるのです。

ただし、抜歯後にはインプラントやブリッジ、入れ歯などの選択肢があり、失った歯の機能を補うことが可能です。のだ歯科クリニックでは患者様の希望やお口の状態に合わせ、できるだけ不安の少ない方法をご提案しています。

のだ歯科クリニックの対応

膿がたまった歯を保存するためには、精密な診査と丁寧な根管治療が欠かせません。当院では「できるだけ歯を残す」ことを大切にし、安易に抜歯を選択せず、保存の可能性を見極めたうえで治療を行っています。治療中の不安や負担を軽減するために、女性医師を含む複数の歯科医師が患者様の希望に寄り添い、担当衛生士制で長期的にサポートする体制を整えています。

また、歯科用CTやマイクロスコープ、拡大鏡といった精密機器を積極的に導入し、肉眼では確認できない細部まで可視化して治療の精度を高めています。これにより、複雑な根管や膿の袋の診断・処置を的確に行うことが可能です。

さらに、強い痛みや腫れがある場合でも、初診から応急処置に対応できる体制を整えており、急を要する症状にも安心してご来院いただけます。

以下では「精密機器を用いた根管治療」「できるだけ歯を残す治療方針」「初診でも応急処置に対応」という3つの視点から、当院の特徴的な取り組みをご紹介します。

精密機器を用いた根管治療

根管治療の成功率を高めるには、肉眼だけに頼らず、内部を正確に確認しながら処置を行うことが欠かせません。のだ歯科クリニックでは、歯科用CTやマイクロスコープ、拡大鏡といった精密機器を積極的に活用しています。CTでは膿の広がりや根管の形態を三次元的に把握でき、マイクロスコープでは従来見落とされやすかった細かな分岐や感染部位を拡大視野で確認できます。

これらの機器を駆使することで、複雑な根管構造や膿の袋の状態を正確に診断し、確実な洗浄・消毒を行うことが可能です。精度の高い診療は、治療期間の短縮や再発リスクの軽減にもつながり、患者様にとってより安心で確実な治療を提供できます。

当院では、こうした精密機器の導入によって「見えない部分を可視化する」ことを重視し、歯をできる限り長く守る根管治療を実現しています。

できるだけ歯を残す治療方針

のだ歯科クリニックでは、「歯を失わずに守ること」を根管治療の基本方針としています。膿がたまっているからといってすぐに抜歯を選ぶのではなく、歯を残せる可能性を最大限追求することを大切にしています。根管治療を重ねても症状が改善しない場合には、再根管治療や外科的アプローチを検討し、最後まで保存の道を模索します。

この背景には、天然の歯に勝る人工物は存在しないという考えがあります。インプラントやブリッジなどの補綴治療も選択肢にはなりますが、まずは自分の歯を残すことが患者様にとって最も望ましいと考えているのです。

当院では、精密機器による正確な診断と丁寧な処置を組み合わせることで、保存の可能性を一層高めています。「できるだけ自分の歯で噛みたい」という患者様の思いに寄り添い、無理のない範囲で歯を残す治療を提案しています。

初診でも応急処置に対応

強い痛みや腫れを抱えて来院される患者様に対して、のだ歯科クリニックでは初診から応急処置に対応しています。膿がたまっている場合、まずは圧迫感や激しい痛みを和らげることが最優先となります。排膿処置や仮封(仮の蓋)の調整を行い、炎症による症状を一時的に緩和したうえで、その後の根管治療につなげていきます。

初診時は症状の程度が分からず不安を抱えて来院される方も多いですが、当院では歯科用CTやマイクロスコープを用いた精密な診査を行い、原因を明確にしたうえで治療計画をご説明します。女性医師を含む複数の歯科医師が在籍しているため、患者様の希望やライフスタイルに合わせた柔軟な対応が可能です。

急を要する症状でも安心して受診できる体制を整えておりますので、強い痛みがある場合にはためらわずご相談ください。

まとめ:膿を出す根管治療は期間がかかるからこそ早めの受診を

歯の根に膿がたまると、強い痛みや腫れを引き起こし、治療が長期にわたることも少なくありません。膿の程度によっては数回で治療が終わることもありますが、大きく広がっている場合には数週間から数ヶ月に及ぶケースもあります。重要なのは「膿を出すこと」そのものではなく、細菌を徹底的に除去して再発を防ぐことです。

放置すれば炎症は悪化し、顎の骨を溶かしたり、最悪の場合は抜歯を余儀なくされることもあります。そのため、少しでも違和感や腫れを感じた段階で、早めに受診することが歯を残すための第一歩となります。

のだ歯科クリニックでは、歯科用CTやマイクロスコープを活用した精密な診断と、できる限り歯を残す治療方針で、一人ひとりの症状に合わせた根管治療を行っています。担当衛生士制による長期的なサポートも整えておりますので、安心して治療を継続いただけます。

「膿がある」「治療が長引いて不安」と感じている方は、ぜひ一度当院へご相談ください。早期の精密診査と適切な処置が、歯を守る大きな力になります。

関連記事

2026.01.14

部分入れ歯ができるまでの仮歯(仮入れ歯)とは|歯がない期間をどう過ごす?

2025.12.31

ホワイトニングがめちゃくちゃ痛い…寝れない原因と対処法|歯医者に行く目安も解説

2025.12.26

ホワイトニングは歯医者とサロンどっち?歯医者の方がいい理由・違い・値段・後悔しない選び方

2025.12.19